先月のことになりますが、東京に雹が降った8月のある日。みなもと太郎先生の画業50周年を祝うパーティーが行われました。

新春にみなもと先生の『風雲児たち』がNHKでドラマ化されることもあるのでしょう。脚本の三谷幸喜さん、主演の片岡愛之助さんからもお花が届いておりました(杏さんは、いわずとしれた『風雲児たち』の大ファン)。さてそんな盛大なパーティーのお土産にいただいたのがこの本です。

みなもと先生は、以前より「マンガ研究家」として、いろいろ発信されていたのですが、僕自身、それほどマンガの歴史に深く興味をもったことがなかったので、いい機会にと読んでみました。「マンガの歴史」ですから、少なからずのお勉強感もあるだろうと思っていたのですが、そんな不安は冒頭のこんな一節で吹き飛びます。

《初めにご紹介したいのは、円山応挙という人です。円山応挙は、一七三三年に生まれ、一七九五年に亡くなった江戸時代の絵師です。今から二五〇年くらい前に活躍していた人ですね。この円山応挙の作品に「子犬の絵」がいくつかあるのですが、これがなんともいえず「かわいい」のです。インターネットで「円山応挙 犬」で検索するとすぐ出てきますので、ぜひ実物を見てください》

マンガの歴史が「円山応挙」から始まる! この驚きとキャッチーさ。ちなみに円山応挙の犬は、こんな本の表紙にもなっています。

そして読み進めるうちにわかってきますが、これはみなもと太郎の文章版「風雲児たち@マンガ」なのです。『風雲児たち』を作成するときにベースになるのは、今も昔も年表。時系列を追って、丹念に「何が起こった」かを探っていき、人があまり気づかない縦糸と横糸を編み込んでいくーーそんな面白さが『風雲児たち』にはあるのですが、その醍醐味がこの本にもある。

《ところで、なぜ戦後についての章なのに、戦前のことを延々述べているかというと、戦前と戦後というのはそこでぷっつり途切れているわけではないからです。そこはやっぱり地続きなんですね。戦後になったからといって百八十度世界が変わるわけではありません。いや、実際変わったと実感する人は多く、それほど変化は大きかったんですけど、マンガを取り巻く状況はすぐに変わったというわけではありませんでした。》

この一文など『風雲児たち』そのもの。時代を丹念に追いかけるみなもと節は、この文章版「『風雲児たち』でも、大いに健在というか、より一層顕在化している印象です。

《「歴史というのは必ずしも有名な人たちだけが作っているわけではない」ということです。有名な人たちの陰に隠れた名もなき人々が、実はとても重要な役割を果たしているのです。》

これは「はじめに」の冒頭文ですが、このように『風雲児たち』の精神がこの本でも大いに生きているのです。さて「いつ終わるのだろう?」というのも『風雲児たち』同様、この『マンガの歴史』にもありまして、この「1」では、「終戦まで」から「『W3』事件と『巨人の星』まで」の全八章。今後、巻を重ねていくのでしょうが、どこまで続くのかも実に楽しみ。時代を整理する能力。それをうまく語る能力。魅せどころを外さない勘所など、マンガ研究家としてのみなもと太郎も実に素晴らしく、多くの人に勧めたい傑作でした。あと、この「岩崎調べる学習新書」というレーベルの素晴らしさについても触れておきます。

これ、本を開いたところなのですが、このようにしならずにパキっと開く。これ「コデックス装」というんですね。先日買ったこんな本も同じような仕様でした。

これは「魔法の閉じないブック」製法!という謳い文句に惹かれた買ったこんな本。

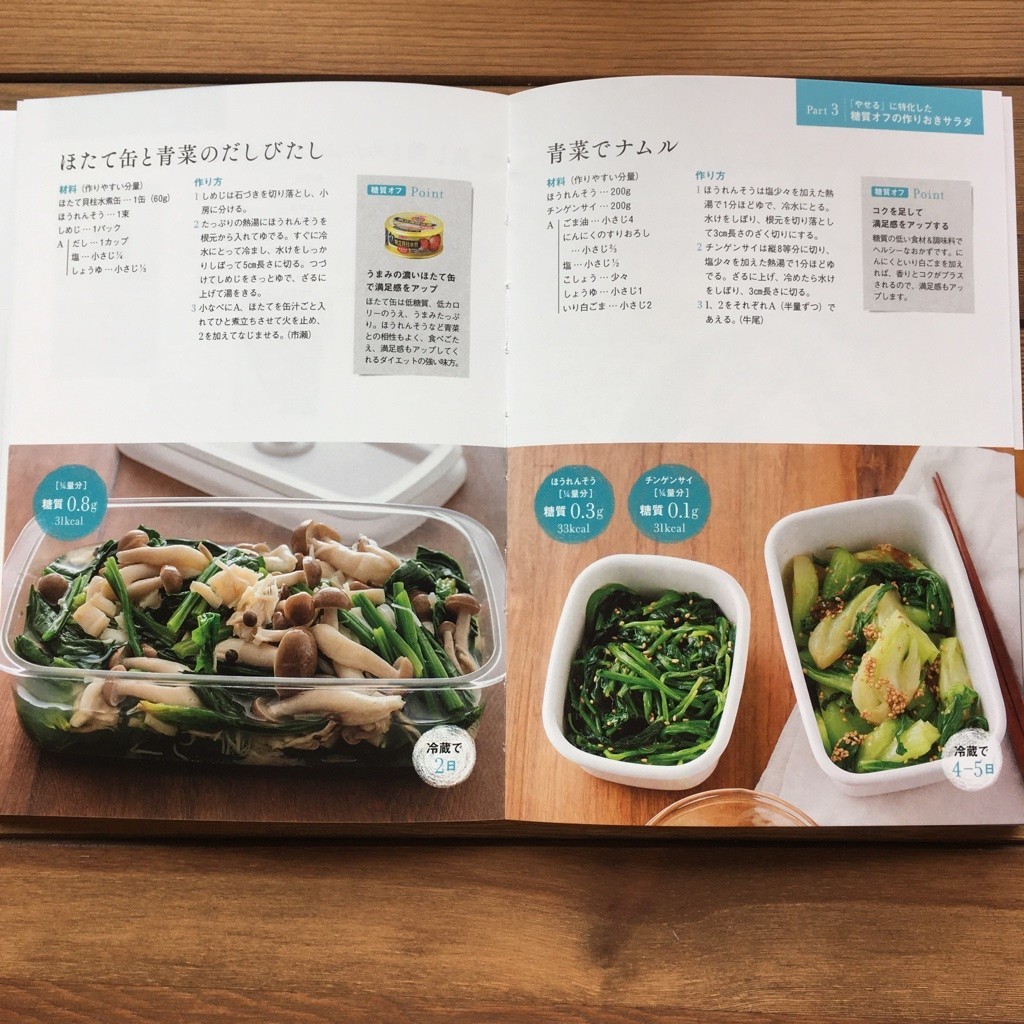

作りおきサラダ SPECIAL ― もっと野菜が食べたい人へ。ねかせるほどおいしくなる、常備菜200品。

- 作者: 主婦の友社

- 出版社/メーカー: 主婦の友社

- 発売日: 2017/07/03

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

レシピ本などは、この「閉じない製法」を使うのは自然な流れでしょう。でもこの「マンガの歴史」で用いたことも個人的には大正解だと思いました。置いたままで読めるというのは、思いのほか楽ですし、そこから引用して僕のようにブログを書いたりするのにもとても便利。こういった製本技術を用いたことだけでなく、レイアウトも実に読みやすく、文字だけの単行本でありながら、とれもよく考えられているレーベルだと思いました。版元の岩崎書店は、あの『もしドラ』作者の岩崎夏海さんなんですね。これから「マンガの歴史」以外にも注目したい素晴らしいシリーズでした。

*拙著の『風雲児たちガイドブック』も『風雲児たち』を俯瞰するのにご覧ください。