ウェブサイトを開設しました。

うちの会社と、僕のウェブサイトを作りました。

ご縁ありましたらご覧ください。

昨年から息子と東海道を歩いているのですが、先日、静岡の薩埵峠に到達。

これ以上ないだろうきれいな富士山を見てきました。

明日、続きで歩きに行きます。

京都のご報告

11月3日、京都私学図書館フェアの講演、務めてきました。

会場の立命館中学・高校は母校、嬉しい訪問となりました。

「わたしの発見〜本づくりの現場から〜」と題して、僕がどうやって本を作っているのか。本の面白さなどを話しました。このあと、優秀な読書感想文かいた生徒さんたちの表彰。最優秀作品が朗読されたのですが、高校生は題材に遠藤周作の『海と毒薬』を選んでいて驚きました。名作は今でも生きている。

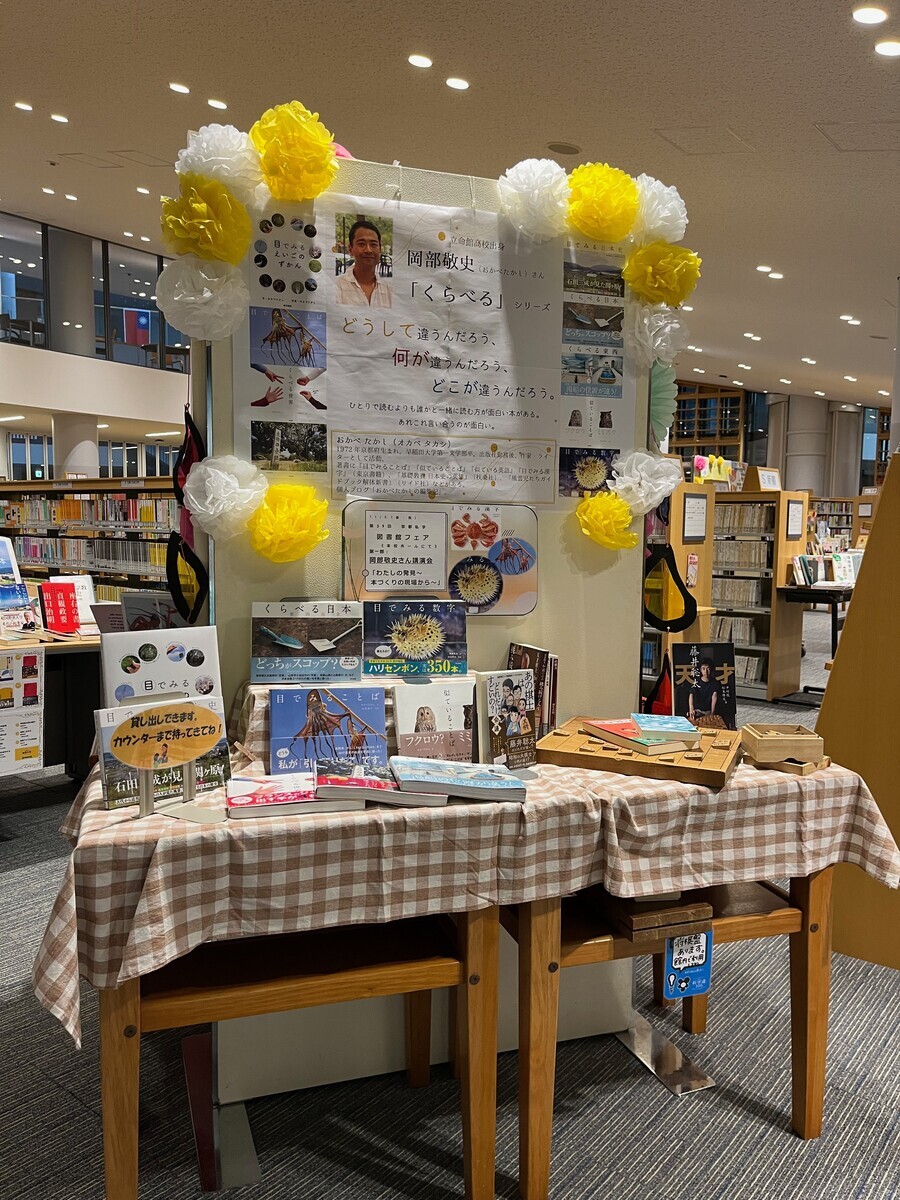

講演後、メディアセンターという同校の図書室を案内してもらったのですが、僕の作品を揃えたコーナーを作っていただいており大変嬉しかったです。素晴らしい図書室で感服しました。

講演後、隣にある「恵解山古墳」を見学。すごく立派で驚きました。見事な前方後円墳。長岡京市は未知なる場所なので、また行こう。

翌日に行った京都の居酒屋が素晴らしかったなー。刺身の盛り付けにもなんか関東にない風合いが。

新幹線乗車前に立ち寄った「殿田食堂」の肉うどんもうまかった。

今回はいい機会をいただき関係者のみなさんに御礼申し上げます。また喜んでもらえるような本を作っていきたいと思います。

京都私学図書館フェア

来週の金曜日、京都私学図書館フェアというイベントに登壇して、話をします。

演題は「わたしの発見〜本づくりの現場から〜」としました。これまで作ってきた本の紹介をしながら、本を作る楽しさを伝えられたらなと思っています。

2部には、読書感想文コンクールの表彰式があります。こちらがメインで僕は前説という感じですね。若者たちがどんな感想文を書いているのかにもすごく興味があります。

場所は、京都の立命館中学・高等学校。誰でも入場可能のようなので、もしお近くの方おられましたらご参加ください。ちなみに母校でして、こういった形でまた学校に行けるのは嬉しいかぎり。楽しんでもらえるようがんばって務めてまいります。

*

報告といえば「目でみる数字」重版になってこんなリリースを出してもらいました。

コロナの最中、試行錯誤で作った楽しい本なのでよかったら手にとってみてください。

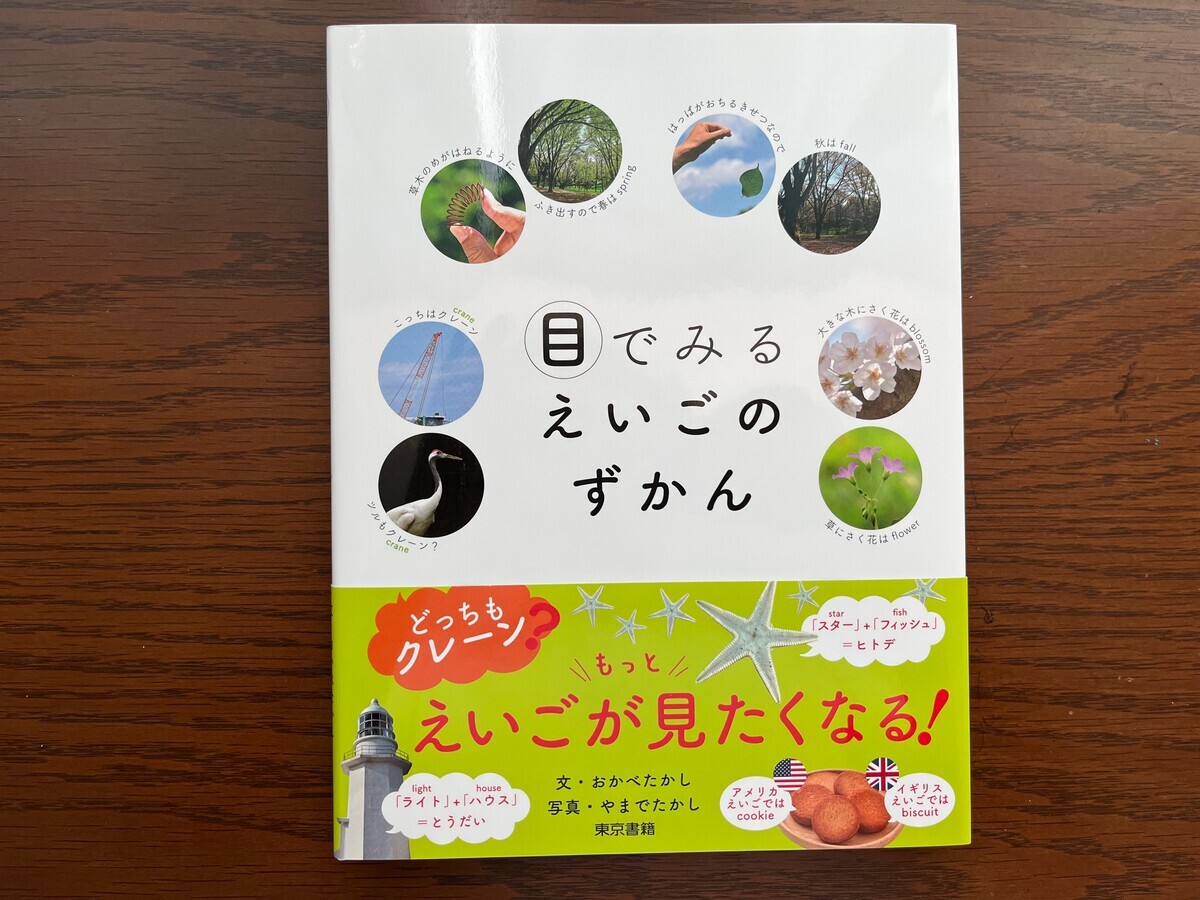

新刊「目でみるえいごのずかん」

今日あたり店頭でしょうか。新刊『目でみるえいごのずかん』ができました。

お子さんとも一緒に楽しんでもらえる「ずかん」シリーズで『目でみることばのずかん』『しらべるちがいのずかん』に続いて3作目となりました。今回は英語がテーマ。

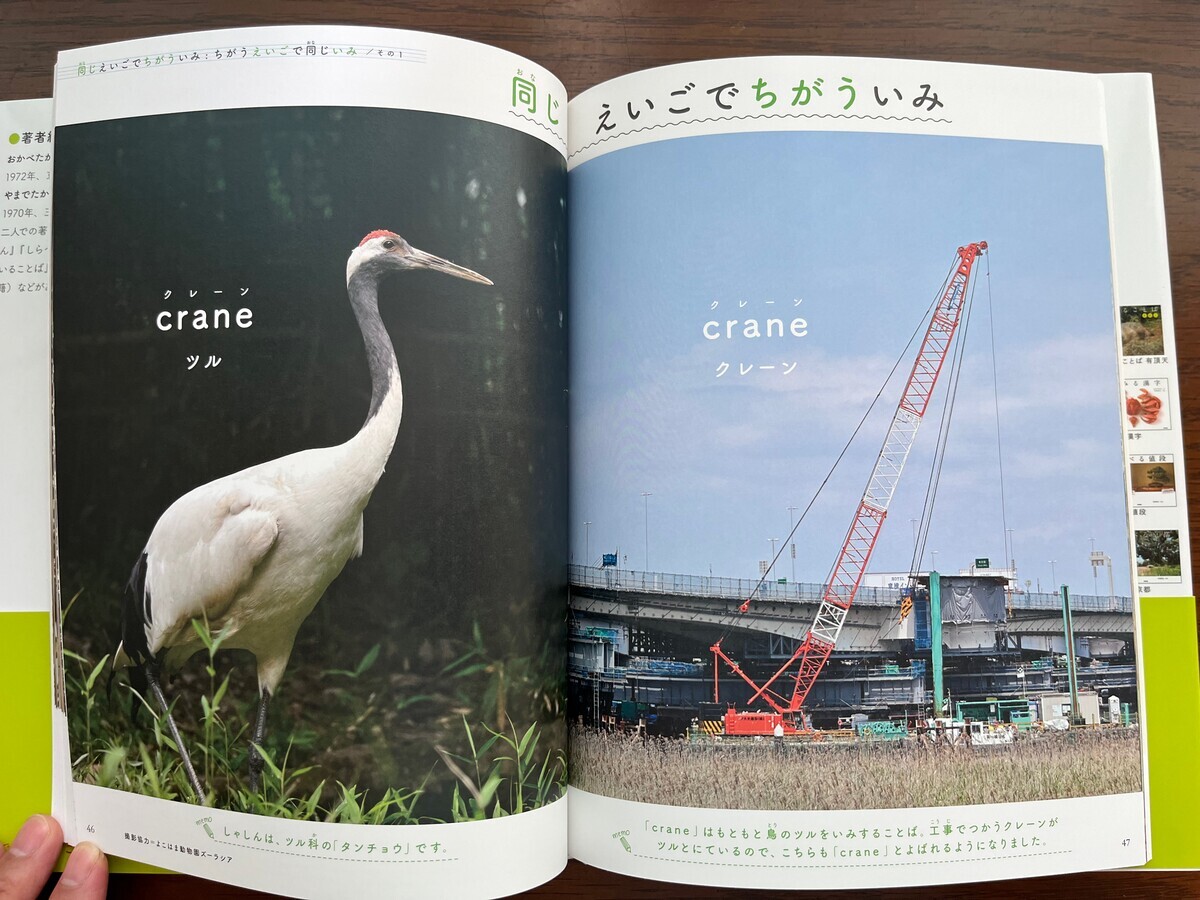

たとえば、工事に使う「クレーン」は、その形状が鶴(crane)に似ているから、そう名付けられたのです。こうやってみるとスッと覚えられますよね。

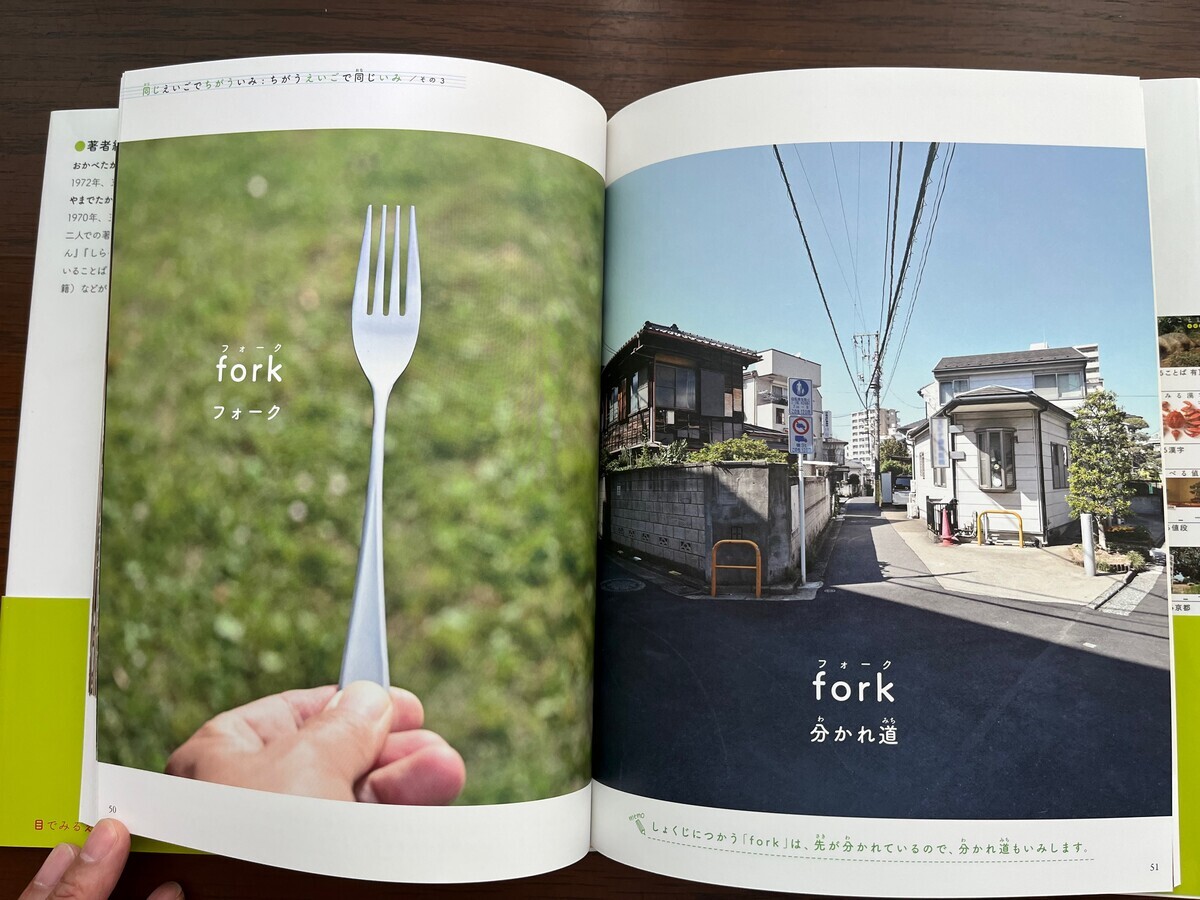

forkという単語は、食事につかうアレだけでなく、分かれ道も意味している―ってことも、こうやってみると覚えられますよね。

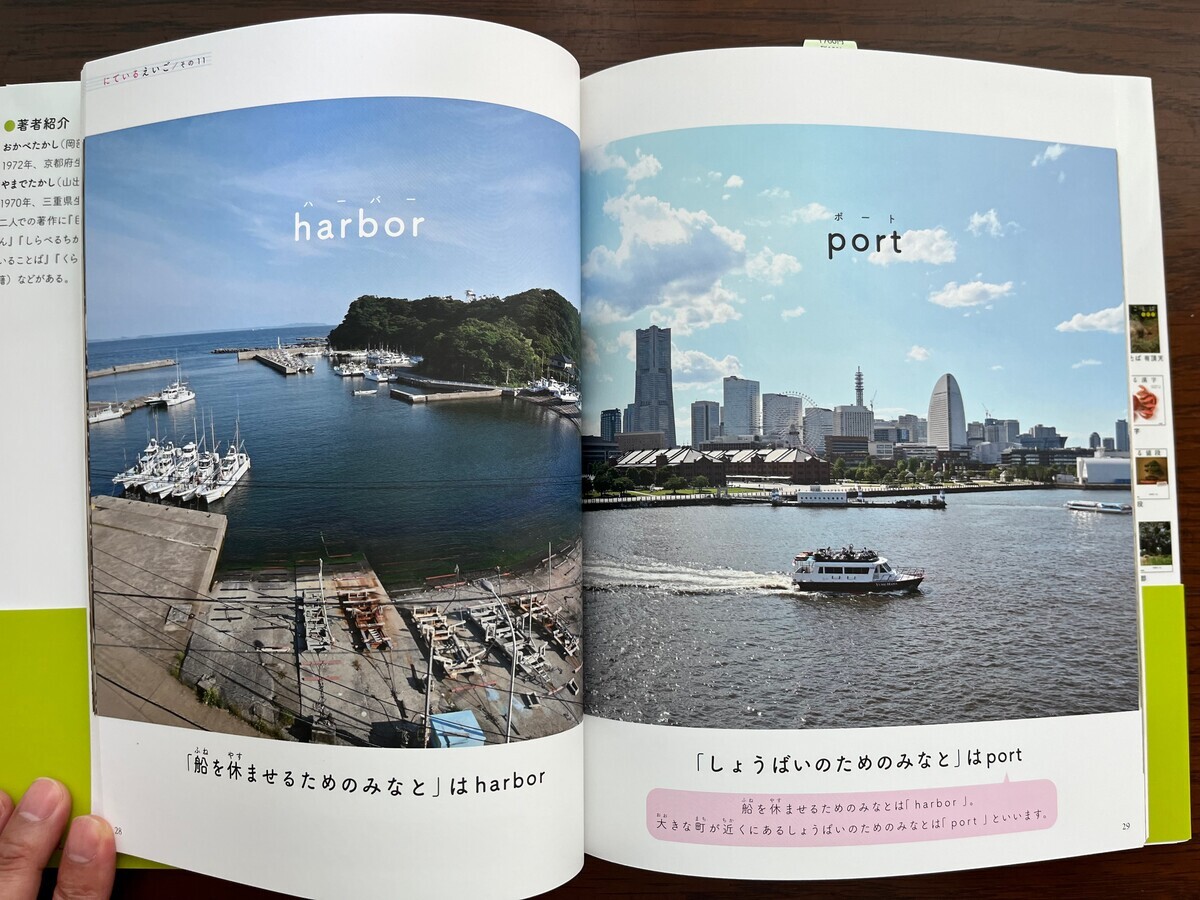

こちらは同じ「港」を意味する単語「harbor」と「port」の使い分け。このように一目瞭然。

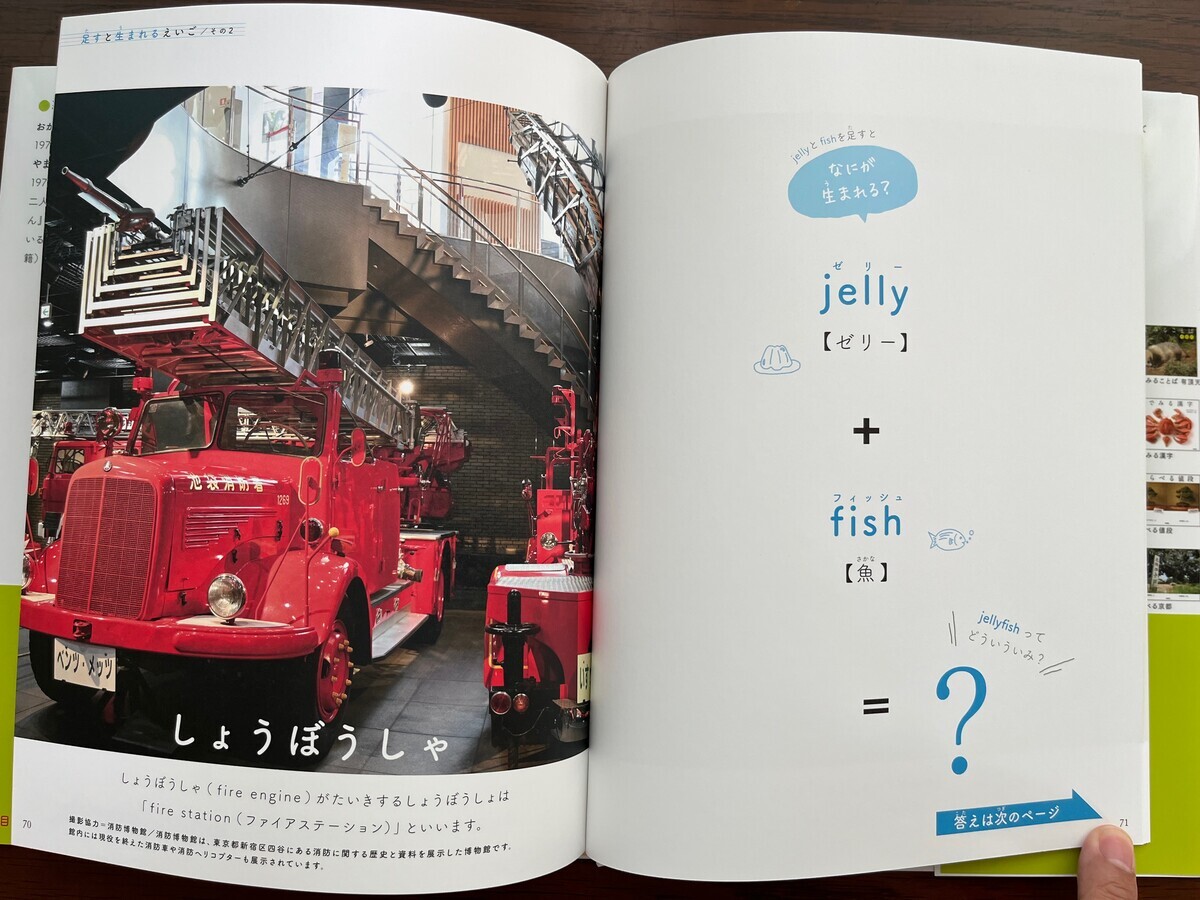

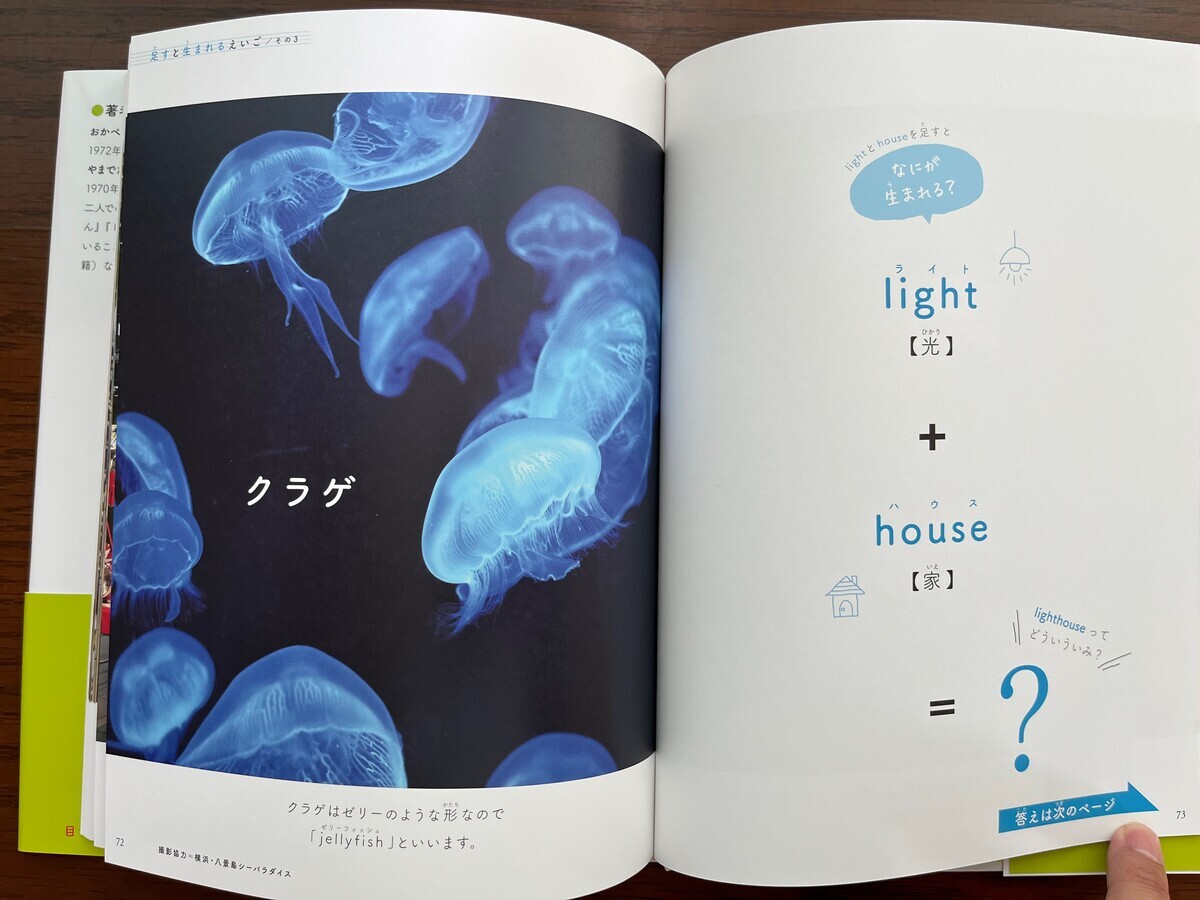

クイズ形式のページも。八景島シーパラダイスで撮影したクラゲさんがきれいでした。

パラパラと写真を見てもらっても楽しい「ずかん」になったと思います。よろしくお願いします!

姉妹品のこちらも楽しいですよ。

マイナビ女子オープン見学&もうすぐ観る将ナイト

先週の4月4日、ご縁をいただきましてマイナビ女子オープン五番勝負の第一局を見学させていただきました。場所は数々の名勝負の舞台となった陣屋です。

新宿からなら1時間ほどで着く。将棋ファンなら誰しも憧れる聖地は意外にも近いです。

広々としたお庭もきれいです。

ロビーには将棋ファンならおっと目を引く名勝負の歴史が飾られています。

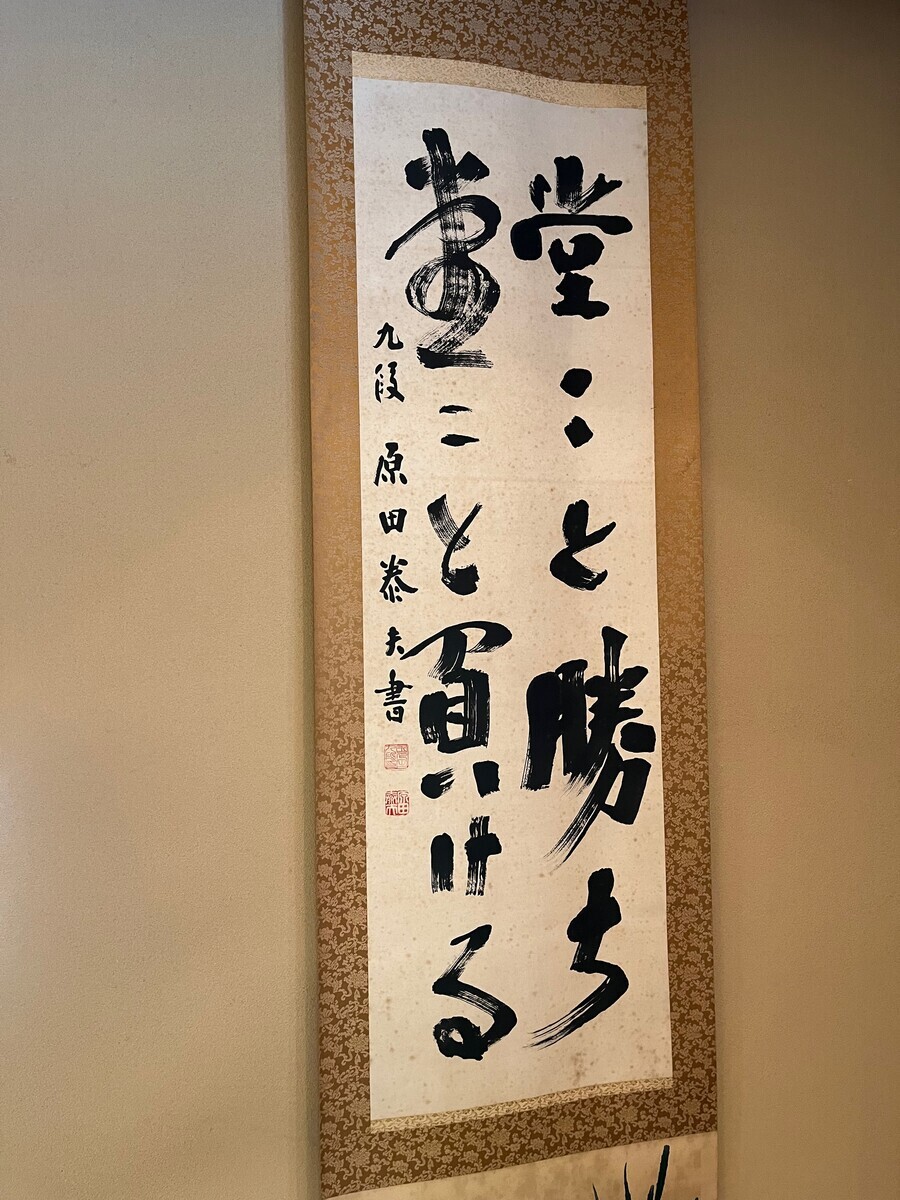

原田先生の書もいいですね。

陣屋といえば、憧れの将棋飯「陣屋カレー」。いただきました!おいしかった。カレーはもちろんのこと薬味もおいしい。

この日の対局はマイナビ女子オープン。西山朋佳女王に甲斐智美女流五段が挑戦します。いい将棋だったんですよ。立ち会いの深浦先生と、来訪されていた我らが高野先生の検討なども控え室で見学させてもらって大変いい機会でした。お二人の大盤解説も実に楽しい。

対局を終えたお二人が大盤会場に。ファンの方もみなさん喜んでおられていい空間。実はタイトル戦の会場に初めてお邪魔したのですが、これからは一ファンとしても機会を見つけて足を運びたいと思いました。マイナビさん、いい時間をありがとうございました。

なおこの対局の模様は「将棋世界」誌において、我らが「さくらはな。」さんが漫画レポートされるようなので、そちらも楽しみです。

さて、来週は毎年恒例の「観る将アワード」です。

今年も司会&レポート作成で参加します。投票は4月13日まで可能。みなさんも奮って昨年度の名局などに投票してください。今年度から、将棋界を応援する自治体や企業などに投票する「ベストサポーター賞」も新設。みんなで昨年度の将棋界を語り尽くしましょう。ご参加のほどよろしくお願いいたします。